Captain's Log

Captain's Log

Allein über den Pazifik

Vom 13. bis 29. Juni 2021 segelte ich einhand (also allein) von Französisch-Polynesien zu den Fidschi-Inseln. Die Fahrt führte vorbei an den Cook-Inseln, American Samoa, Samoa und Tonga. All diese traumhaften Inseln wären eine willkommene Abwechslung auf dem Weg zu den Fidschi-Inseln. Auf Grund der Covid19-Pandemie war es jedoch strikt untersagt, diese Inseln anzulaufen. Also musste ich die 1800 Seemeilen ohne einen Zwischenstopp zurücklegen.

15 Tage allein auf See bringen eine Reihe von Herausforderungen aber auch Chancen mit sich. Welche für mich entscheidend waren und wie ich die Tage verbrachte, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Was macht das Einhandsegeln so besonders?

Herausforderungen und Gefahren

Einsamkeit

Am häufigsten wurde ich bisher auf die Probleme mit der Einsamkeit angesprochen. Interessanterweise gab es die für mich in keiner Weise. Ich bin in meinem Leben schon oft mehrere Tage allein gewesen. Mein Kopf ist immer noch voller Ideen und Fragestellungen, mit denen ich mich den ganzen Tag beschäftigen kann. Außerdem habe ich mein Satelliten-Modem für den E-Mail-Austausch und den InReach-Tracker für Kurznachrichten. Hierüber erhielt ich Updates aus der Heimat und Unterstützung bei der Wetterprognose. Ich bin also nicht völlig allein. Abgesehen davon hat man überhaupt nicht so viel Zeit. An Bord gibt es immer etwas zu tun, besonders wenn man allein unterwegs ist.

Keine Hilfe von außen

Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf hoher See ohne Hilfe von außen nicht weiterkommt, ist kleiner als gefühlt, aber bei weitem nicht Null. Daher gilt es, bereits vor dem Ablegen an diejenigen Dinge zu denken, die man üblicherweise zu zweit oder zu dritt erledigt. So kann man entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen treffen, um sie auf See letztendlich doch alleine zu bewältigen.

Dazu gehören als Erstes sämtliche Segelmanöver. Man sollte einen Plan haben, wie man die Segel alleine setzt, eine Wende oder Halse fährt, den Spibaum an- und abbaut und die Segel refft. Ebenso sind das Ankern, Festmachen an einer Mooringboje und das Anlegen an einem Steg zu planen und, soweit möglich, vorher auch zu proben.

Schwieriger wird es mit Defekten und Ausfällen. Wer schon einmal längere Strecken gesegelt ist, der weiß, dass die Probleme sehr vielfältig sein können. Hier gilt es, nicht nur auf die eigene Erfahrung, sondern auch auf die der anderen zurückzugreifen. Man muss die richtigen Ersatzteile und das richtige Werkzeug an Bord haben und auch die Fähigkeiten haben, diese zu benutzen.

Glücklicherweise war ich bereits vor meinen Segelaktivitäten handwerklich einigermaßen fit. Darüber hinaus habe ich in den letzten zwei Jahren unheimlich viel über Bootsprobleme im allgemeinen und die der Aurelia im speziellen gelernt.

Bei aller Vorbereitung bleibt trotzdem eine große Grauzone von Vorfällen, an die man im Vorfeld nicht gedacht hat oder gar nicht denken konnte. Hier gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu improvisieren.

Als vorletztes Sicherheits-Netz gibt es dann immer noch die Alarmfunktionen des InReach und des IridiumGo.

Als letztes bleibt noch die Rettungsinsel und die EPRIB. Während der Vorbereitung habe ich sie gewartet und getestet. Dieses letzte Netz ist aber so dünn, dass ich nach dem Ablegen keine weiteren Gedanken daran verschwenden mochte.

Kleiner Unfall – große Wirkung

Auf dem Boot holt man sich schnell mal einen blauen Fleck, ein dickes Knie oder Ellenbogen. In der Regel schimpft man auf sich selbst und es geht irgendwann vorbei. Es gibt aber auch Situationen, bei denen man einen Helfer benötigt. Dazu gehören Verletzungen durch den Baum, das Hängen an der Sicherungsleine jenseits der Bordwand, das Versorgen von Wunden an unerreichbaren Stellen und vieles mehr. Solche Sachen dürfen schlichtweg nicht vorkommen, wenn man allein auf See ist.

Hierbei hilft einmal mehr das Bewahren eines kühlen Kopfes und das strenge Serialisieren und langsame Abarbeiten aller Aktivitäten. Das fängt mit dem Schälen einer Kartoffel an und hört mit dem Setzen des Spibaums nicht auf.

Über Bord gehen

Es mag makaber klingen, ist aber Realität. Fällt man allein auf hoher See ins Wasser, bedeutet dies zu 99,9% den sicheren Tod. Vermutlich wird man eher vom Blitz getroffen, als dass man auf hoher See gesehen wird. Selbst mit einem UKW-Sender muss ein Schiff schon sehr nahe kommen, um einen zu bemerken. Erst mit einem Satellitenfunkgerät am Körper kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf sich aufmerksam machen. Doch bis zum Eintreffen von Hilfe wird es auch dann oft zu spät sein.

Glücklicherweise passiert es nicht so häufig, dass man unbeabsichtigt ins Wasser fällt. Auf Grund der Endgültigkeit lautet jedoch die einzig richtige Maßnahme: Einpicken!

Das bedeutet: Anlegen eines Sicherheitsgurtes oder einer Schwimmweste und Befestigung mit der Sicherheitsleine an einem sicheren Punkt auf dem Boot. Auf der Aurelia gibt es dazu Strecktaue für das Deck und eine Sicherheitsleine rund um den Cockpit-Tisch.

Das Einpickgebot gilt grundsätzlich, sobald man sich außerhalb des Salons befindet. Lediglich bei ruhiger See und ausgeschlafen kann man es im Cockpit etwas relaxter angehen.

Rettungsring oder -schlaufe kann man getrost verstauen. Niemand kann sie einem hinterherwerfen. Eher hilft noch eine lange Schwimmleine, die man hinter dem Boot herschleppt. Mit etwas Glück könnte man sich an hier festhalten und zurück aufs Schiff kämpfen.

Intervall-Schlafen

Kein Mensch kann 15 Tage ohne Unterbrechung wach sein. Wer alleine segelt, muss es irgendwie schaffen zu schlafen, während er das Schiff unter Kontrolle behält. Die wenigsten können sich vorstellen, wie das geht. Dabei kann ich mir wiederum vorstellen, dass es jungen Müttern ähnlich geht. Auf dem Schiff funktioniert das – zumindest für mich – folgendermaßen:

Wann immer es die aktuelle Situation es zulässt und man müde genug ist, sollte man die Chance für ein Nickerchen nutzen. Dazu stellt man einen Timer auf einen Zeitraum, der der Situation angemessen ist (20 bis 40 Minuten). Ist die Zeit abgelaufen, wacht man durch den Klingelton auf. In der Regel genügen dann wenige Sekunden zur Überprüfung der Situation. Ist alles normal, schläft man schnell wieder ein. Ist die Situation verändert, hilft einem das Adrenalin, schnell wach zu werden. Meist ist dafür gar kein Timer notwendig. Ich spüre mittlerweile recht gut mit dem Körper und dem Gehör, wenn sich etwas verändert. Auch mit Crew an Bord war ich des an Deck, bevor die Wache mich rufen konnte.

Zusätzlich kann die Elektronik an Bord helfen. Mein Plotter ist mit allen Sensoren der Aurelia verbunden. Auf ihm kann ich mir für bestimmte Schwellwerte einen Alarm einstellen. Dazu gehören:

- Starke Änderungen der Windrichtung oder der Windgeschwindigkeit

- Kursabweichungen

- Kollisionskurse zu anderen AIS-Schiffen

- Geringe Tiefe und einiges mehr.

Das Intervallschlafen beherrsche ich mittlerweile ganz gut. Was mir nach wie vor schwer fällt, ist das Schlafen vor anstehenden Ereignissen. Selbst wenn ich müde bin, kann ich in Erwartung schlechteren Wetters nur schlecht einschlafen. Die Folge ist eine permanente leichte Müdigkeit. Hier habe ich noch trainingsbedarf.

Chancen

Doch nun genug von all den Dingen, die einem Angst machen können. Es gibt auch schöne und positive Seiten des Alleinsegelns, für die ich sehr dankbar und froh bin, dass ich sie erleben durfte.

Unabhängigkeit

An erster Stelle steht die Unabhängigkeit. Man kann sich ohne Warten, Abstimmungen und Kompromisse auf den Weg zu fast allen Orten dieser Welt machen. Dieses Gefühl der Freiheit ist schon ein großes für mich.

Als ich begann, meinen Plan zur Weltumsegelung in die Realität umzusetzen, stand von Anfang an der Wunsch auf der Liste, wenigstens eine längere Strecke allein zu segeln. Mittlerweile sind auf Grund der Covid19-Pandemie mehr als 3.000 Seemeilen zusammengekommen. Das ist fürs erste genug. Ich finde es schöner, mit ein oder zwei weiteren Crew-Mitgliedern auf eine lange Fahrt zu gehen oder auch mit einer größeren Crew kürzere Distanzen zurückzulegen. Die Begründung ist alt und einfach:

Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelt so schön.

Ich denke daher, es reicht mir zu wissen, dass ich jederzeit wieder allein segeln könnte, wenn ich denn müsste.

Sich seinen Ängsten stellen

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man es in zwei Wochen allein auf See mindestens 1x aus irgendeinem Grund mit der Angst zu tun bekommen. Es gibt nach meiner bisherigen Erfahrung allein auf hoher See nur drei Auswege:

- Man akzeptiert das Eintreten dessen, wovor man Angst hat, und akzeptiert die Konsequenzen.

- Man konvertiert sie in Aktivitäten, die das Angst auslösende Moment verringern.

- Man kontrolliert seine Angst durch meditative oder ähnliche Maßnahmen.

Welche der drei Auswege man wählt, hängt von der Form der Angst ab. In jedem Fall muss man nüchtern und objektiv der Ursache auf den Grund gehen. In den meisten Fällen hilft sie einem so weiter, erfolgreich ans Ziel zu gelangen.

Hier ein paar Beispiele:

- Angst über Bord zu gehen: Einpicken

- Angst vor zu hohen Wellen: am Tage herantasten, in der Nacht den Kurs anpassen und ggf. die Trossen ausbringen

- Angst vor zu viel Wind: Wetterbericht abholen, Tagsüber herantasten, Nachts reffen.

- Diffuse Angst: Checkliste durchgehen, zurückgelegte Strecke anschauen, Durchatmen, Musik hören, Wäsche waschen.

und so weiter und so fort. Dieses Vorgehen hilft einem nicht nur weiter, wenn man allein über den Pazifik segelt.

Den kühlen Kopf trainieren

In einem sicheren Umfeld passiert nicht gleich etwas, wenn man mal den kühlen Kopf verliert. Auf hoher See ist das mit Sicherheit wenig hilfreich und kontraproduktiv. Das weiß man natürlich. In den ersten Tagen muss man sich das hin und wieder einmal bewusst machen. Wenn man sich dann die anstehenden Aufgaben in kleine Schritte zerlegt und schrittweise abarbeitet wird man mit einem Blick auf die Uhr merken, dass man selbst komplexe Aufgaben erstaunlich schnell erledigen kann.

Hierfür gab es auf meiner Reise einige gute Beispiele, die ich weiter unten schildere. Am Ende der Reise erhöhte sich bei mir nicht einmal der Puls, als ich erstmals allein mit Anker und Landleinen in der Quarantänezone festmachte.

100% Eigenverantwortung

An Land gönnt man es sich gern einmal, die Verantwortung für ein Ereignis auf andere zu schieben. Da jedes Ereignis auf Grund einer langen Kette (eigentlich ist es ein Netz) von Ursachen passiert, lässt sich da leicht jemand finden.

Auf hoher See lernt man eines ganz schnell: Es spielt keine Rolle, wer für die Ursachen verantwortlich war. Es gibt nur eine Person, die für diese Veranstaltung verantwortlich ist, und das bist Du selbst.

Eins mit der Natur werden

Auf See kämpft man nicht gegen die Natur. Man spricht mit ihr über seine Segelmanöver. Sie antwortet mit zahlreichen Geräuschen und veränderten Schiffsbewegungen. Dieses Gespräch ist für mich absolut faszinierend.

Nach einigen Tagen hat man fast das Gefühl, man unterhält sich mit ihr. Ein paar weitere Tage und man wird eins mit ihr. Verblüffend war für mich die Feststellung, dass ich am Ende den Instrumenten sagen konnte, ob sie richtig oder falsch liegen.

Leider fürchte ich, dass mir diese Nähe schnell wieder abhanden kommt. Bisher war es immer wieder so, dass ich mich schnell an einen sicheren Stand und ruhige See gewöhne aber viel länger brauche, um mich bei 3-Meter-Wellen noch schlafen legen zu können.

Neue Perspektiven

Das Leben auf See hat, insbesondere wenn man allein segelt, seinen eigenen Rhythmus. Es ist völlig anders als an Land oder auf kurzen Törns. Ist man nach einigen Tagen in diesem „Flow“, fällt es einem leicht, über sein normales Leben nachzudenken. Man sieht wieder den Wald und nicht nur einen Haufen Bäume. Das ist vergleichbar mit einem guten langen Urlaub, nur viel intensiver.

Die eigenen Limits verschieben

Allein auf hoher See lernt wohl jeder mindestens eines seiner bisherigen Limits kennen und ist genötigt, es zu verschieben. Am deutlichsten lässt sich das vielleicht an einem Apnoe-Taucher erklären. Im Normalfall möchte man spätestens nach ein bis zwei Minuten seinen nächsten Atemzug nehmen. Mit etwas Training lässt sich diese Zeit leicht verdoppeln.

Ähnlich ist es allein auf hoher See. Man kann auf einmal Dinge, die man sich vorher nicht zugetraut hatte. Es gibt aber auch die andere Richtung: Man lernt Limits kennen, die man künftig nicht überschreiten möchte.

Bei mir waren es meine Limits der Konzentration, Ausdauer und Geduld, die ich öfter übertreffen konnte. Die der körperlichen Anstrengung gehören normalerweise auch dazu. Auf dieser Tour war das jedoch sehr selten der Fall.

Ich fand auch Limits, die ich künftig auch im normalen Leben gern unterschreiten möchte. Dazu gehören der Konsum von Kalorien im allgemeinen und Alkohol im speziellen.

Auf See verbrauche ich mehr Kalorien als an Land und esse trotzdem weniger. Das Ergebnis lässt sich sehen und spüren. Dass würde ich gern an Land mitnehmen. Doch bereits jetzt beim Schreiben merke ich, wie schwer das wird.

Alkohol ist allein auf See so gut wie tabu. Ich gönnte mir lediglich ein kleines Bierchen vor dem Sonnenuntergang. Die Erkenntnis, dass mir das zweite nicht fehlt, war beruhigend und Ansporn, es in Zukunft öfter mal dabei zu belassen oder ganz darauf zu verzichten.

Der Törn

Wetterprognose

Bereits in den Tagen vor der Abreise habe ich den Wetterbericht mehrfach studiert. Irgendwann einmal wird es dazu einen separaten Beitrag geben, denn es gibt viel zu erklären und zu berichten. Für diesen Törn jedoch beschränke ich mich auf das Wichtigste:

Das GFS-Modell weist in der Region keine Böen aus. Es kommen zwar Daten hierfür an, sie sind jedoch nie höher als der normale Wind, manchmal sogar ein bis zwei Knoten geringer. Das ist unrealistisch und damit wenig vertrauenserweckend. Leider ist es das einzige Modell, welches via Satellit kostenfrei abgerufen werden kann.

Das Modell des ECWMF hingegen ist für meinen Geschmack etwas hysterisch und zeigt eher die maximalen Böen einer Region an. Darauf kann man sich gut einstellen, auch wenn man sie in der Realität nur selten abbekommt.

Eine weitere Beobachtung wurde durch Hinweise aus einer Facebook-Gruppe bestätigt. Es gibt neben der äquatorialen ITC auch noch eine südpazifische Konvergenzzone, in der man mit wechselhaftem Wetter rechnen muss. Die Fidschi-Inseln liegen genau darin. Daher ist insbesondere gegen Ende der Überfahrt mit schlechteren Verhältnissen zu rechnen.

Der aktuelle Wetterbericht sagt eine Dreiteilung des Törns voraus. In der ersten Phase gibt es guten Wind und ein paar hohe Wellen im Süden. In der darauf folgenden 2. Phase macht sich genau zwischen Bora Bora und Fidschi eine Hochdruckzone mit wenig Wind breit. In der 3. Phase weht südöstlich von Fidschi ein starker Wind aus Süd-Ost, der mir ein bisschen zu stark ist. Also wähle ich einen Kurs, der mich zuerst auf die Höhe von Amerikanisch-Samoa führt. Dadurch reduziere ich die Zeit in der Flaute und gehe auch einem großen Teil der hohen Wellen und starken Böen aus dem Weg.

Letzte Vorbereitungen

Die meisten Vorbereitungen waren mit dem Eintreffen der Einreisegenehmigung für die Fidschi-Inseln bereits abgeschlossen. Nun war es Zeit, das Dinghy an Bord zu holen. Der sonnige Tag hatte meinen Akkus einen vollen Stand beschert. So konnte ich am Abend für den Fall der Fälle noch einige Sturmnudeln vorkochen.

Am Morgen des 13. Juni prüfte ich noch einmal, ob alles zum Einhand-Segeln bereit liegt. Dann löste ich die Leinen von der Boje. Es geht los!

Die ersten Tage

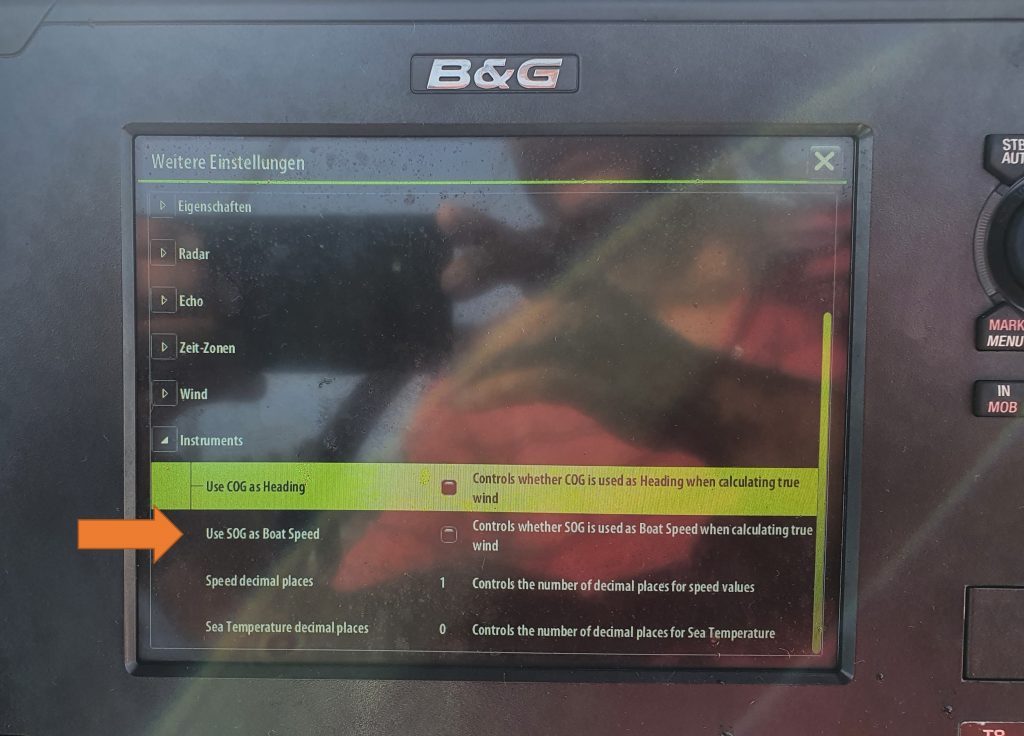

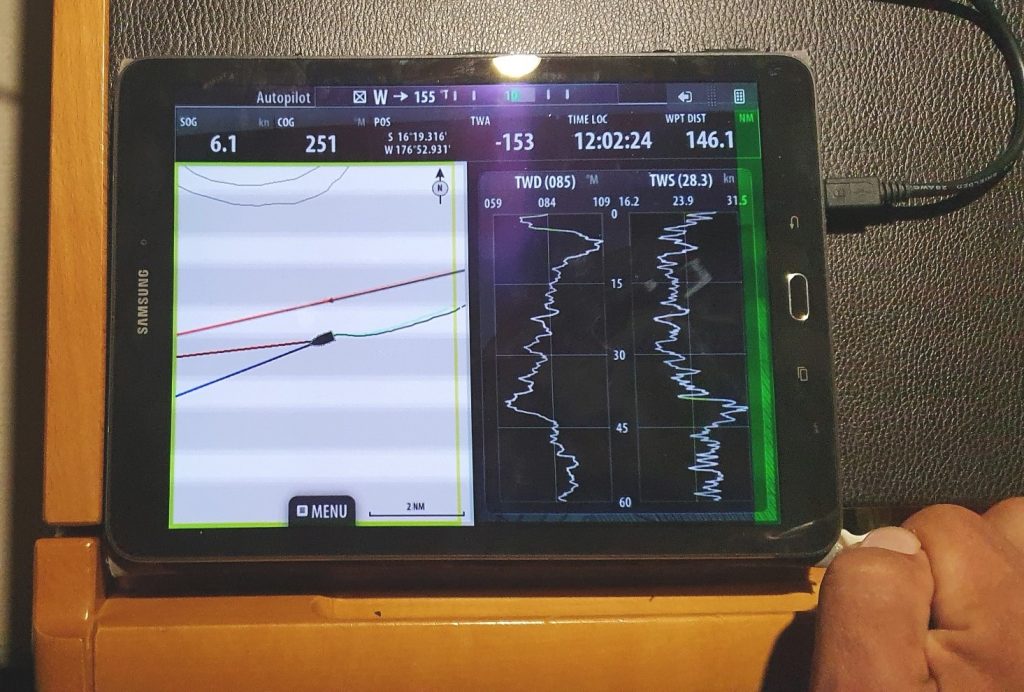

Der Geschwindigkeitssensor klemmt mal wieder

Als ich mich um 7:30 Uhr auf dem Weg zum Pass machte, musste ich schnell feststellen, dass der Geschwindigkeitsmesser trotz der Reinigung unter Wasser seinen Dienst versagte. Es drohten also wieder einmal falsche Anzeigen von TWA, TWD und TWS. Da ich nach dem Setzen der Segel viel Zeit hatte, durchstöberte ich noch einmal alle Settings des Plotters und siehe da – man kann die Werte doch auf Basis von SOG via GPS berechnen. Es hat „nur“ 12.000 Seemeilen gebraucht, um das herauszufinden – na besser spät als nie. Ab jetzt bin ich nicht mehr abhängig von diesem Rädchen, das so schnell vermodert und verkalkt.

Reparatur am Mast

In der ersten Nacht regnete es viel. Gegen Mitternacht ging ich nach einigen Böen sicherheitshalber in das 2. Reff. In der zweiten Nacht musste ich die alleinige Nutzung der Windfahne aufgeben und den hydraulischen Autopiloten hinzunehmen. Schnell drehende Böen um die 30 Knoten waren zu viel für sie.

Als ich am nächsten Morgen meinen Kontrollgang durchführte, musste ich zwei gebrochene Rutscher feststellen. Einer von ihnen war schon alt und vergilbt. Das ist OK. Der andere jedoch war erneut derjenige, der den Segelkopf mit dem Mast verbindet. Er ist mit dem Segel vernäht. Das wird eine größere Reparatur – dachte ich.

Zunächst barg ich das Großsegel. Dann steckte ich mir das nötige Werkzeug, Nadel, Faden und neuen Rutscher in meine Hosentaschen, nahm einen zweiten Sicherheitsgurt mit an den Mast und band mich am Mast fest. Da die Rutscher unterhalb des Segels in den Mast eingefädelt werden, musste zunächst das gesamte Hauptsegel vom Mast genommen werden. Daran hatte ich nicht gedacht. Also noch einmal losbinden, Groß am Baum festzurren und zurück zum Mast. Erneut festgebunden konnte ich dieses Mal alle Arbeiten erledigen. Schon nach 30 Minuten sorgte das Groß mit dem neuen Rutscher wieder für Vortrieb. Das ging viel schneller als gedacht.

Die nächsten Tage erreichte ich ein Etmal von etwa 120 Seemeilen. Es wäre mehr geworden, würden die Squalls nicht ausgerechnet immer nachts auftreten. Sie zwingen mich zu einem noch konservativerem Segelsetup in der Nacht. Nachfolgend ein kleines Video zu einem der wenigen Squalls, die uns am Tage erwischten:

30 Stunden Flaute

Die Tage rund um meinen Geburtstag am 19.6. waren geprägt von blauem Himmel und flacher See. Leider war das auch mit wenig Wind verbunden. In den insgesamt vier ruhigen Tagen musste ich für 40 Stunden den Motor einschalten, um überhaupt voranzukommen. Glücklicherweise kam der Wind öfter querab, so dass die Segel wenigstens ein klein wenig Unterstützung geben konnten.

Ich nutzte den Sonnenschein und die Motorzeit zum Auffüllen des Wassertanks und zum Waschen sämtlicher Kleidung und einigen stark verschmutzten Sitzbezügen. Trotz all des Verbrauchs war immer noch genug Energie da, um ein Brot zu backen und einen großen Topf Linsen für die anstehende Schlechtwetterperiode zu kochen.

Die täglichen Kontrollen des Schiffs brachten wenig Neues zu Tage. Einmal hatte sich die Windfahne von allein arretiert. Ein anderes Mal musste ich feststellen, dass sich die Welle einer Rolle für die Genua-Schot erneut aus dem Staub machen wollte. Ich fixierte sie erneut mit Heißkleber. In der nächsten Marina muss ich mir eine bessere Lösung überlegen.

Stürmischer Wind und unangenehme Wellen

In der Nacht zum 24.6. kündigten Blitze am Horizont das Ende der Flaute an. Dann drehte der Wind auf Südsüdwest. Der dadurch notwendige Am-Wind-Kurs bescherten der Aurelia und mir 6 Knoten Fahrt. Dann ereignete sich eine merkwürdige Wettersituation. Innerhalb von 80 Minuten drehte der Wind um ca. 400 Grad. Ohne eine Veränderung der Segelstellung drehte sich die Aurelia im Kreis und fand sich anschließend auf einem nordwestlichen Kurs wieder.

Am Horizont voraus lag nun eine Kette von Squalls. In einigen von ihnen waren hin und wieder Blitze zu sehen. Mit einer mich selbst überraschenden Selbstverständlichkeit barg ich das Hauptsegel, um erstmalig seit dem Start meiner Weltumsegelung das 3. Reff einzuziehen. Hierfür habe ich kein Einleinen-Reffsystem. Es muss mit der Hand gebunden werden. Nach einigen Experimenten war es rechtzeitig vor dem Erreichen der Squall-Kette einsatzbereit. Ich fand eine Lücke zwischen ihnen und segelte mit etwas Motorunterstützung schnell hindurch. Auf der anderen Seite nahmen Wind und Seegang schrittweise zu. Schließlich erreichten sie immer wieder Werte jenseits der 30 Knoten und 3 Meter Höhe.

Einige Stunden später hatten Gischt und Regen meine Schlechtewetter-Kleidung durchnässt. Die Imprägnierung zeigte keine Wirkung mehr. Im Wind wirkt sie wie ein Kühlkörper. Selbst hier in der Südsee fängt man dadurch an zu frieren. Für die nördlicheren Breiten muss ich in dem Punkt unbedingt nachbessern. Notfalls bleibt mir nur das Einreiben mit Kerzenwachs. Imprägnier-Spray kennt man hier nicht.

In den nächsten Tagen beließ ich die Segel im 3. Reff. Nachts wählte ich einen nördlicheren Kurs, um für mehr Sicherheit und Ruhe zu sorgen. Dadurch kamen Wind und Welle achterlicher. So hatte der Autopilot mehr Spielraum für schlechteres Wetter und ich konnte beruhigter schlafen. Tagsüber nutzte ich den stärker querab kommenden Wind für eine schnellere Fahrt Richtung Fidschi. So konnte ich mein Etmal nach und nach auf 145 Seemeilen steigern.

Zwischendurch passierte ich Niuatoputapu. Die zu Tonga gehörende Insel wäre eine willkommene Zwischenstation, um auf besseres Wetter zu warten. Aber dank Covid19 ist das nicht möglich. Einmal mehr zeigt sich, dass die Pandemie nicht nur durch den Virus sondern auch durch unseren Umgang damit das Leben gefährlicher macht. Zu allem Ungemach traf ich noch einen lokalen Frachter, der mich via Funk nicht verstand und mich letzten Endes zwang, näher als gewollt an eine Untiefe vor der Insel heranzusegeln. Schließlich lieferte sein AIS noch völlig verwirrende Signale. Oder lag es an meinem Empfang? Ein weiterer Punkt für die Checkliste im nächsten Hafen.

In der Nacht zum 27. Juni stabilisierte sich der Wind bei etwa 25 Knoten. Auch die Wellen nahmen langsam ab. Sie kamen nun jedoch aus zwei Richtungen. Nicht desto trotz vermittelte mir das Wetter das Gefühl, nun endlich etwas Schlaf nachholen zu können. Ich war gerade im zweiten oder dritten Intervall so richtig tief eingeschlafen, als sich eine einzelne verrückte Welle ihren Weg ins Cockpit bahnte. Im Bruchteil einer Sekunde war ich hell wach. Klitschnass sah ich zu, wie die Wassermassen schnell wieder Richtung Heck abflossen. Das Schott zum Salon war glücklicherweise geschlossen. Wenige Sekunden später meldete sich die Bilgenpumpe. Irgendwo im Cockpit fand das Wasser einen Weg in den Rumpf. Es waren vermutlich nur ein zwei Liter, aber mich würde schon interessieren, welchen Weg sie genommen haben. Noch ein Punkt für die ToDo-Liste nach meiner Ankunft in Savu Savu.

Nach einer gründlichen Kontrolle auf mögliche Schäden, in der ich nur einen gebrochenen Riegel an der Badeplattform fand, stellte ich verblüfft fest, dass mir das Ereignis in den entscheidenden Minuten weder Angst noch Frust bereitete. Gut so! Erst im Nachhinein muss ich sagen, dass ich solche Situationen nicht unbedingt öfter brauche.

Die letzten 250 Seemeilen

Schritt für Schritt stabilisierte sich das Wetter. Die Winde wehten günstig, um die Südspitze von Taviuni anzupeilen. Von dort aus geht es dann direkt in die Bucht von Savu Savu, dem Ziel meiner Reise. Aus irgendeiner Eingebung heraus kontrollierte ich den Kurs auf einem zweiten Kartenset. Dort wurde das Gebiet, durch das ich segeln wollte, mit der Bemerkung versehen, dass es unkartierte Untiefen geben könnte. Na toll! Vermutlich gilt das nur für die unmittelbare Nähe zu einem Riff, aber mein Vertrauen in die Karte war dahin. Ich wählte nun einen nördlicheren Kurs, der mich durch die offizielle Nanuku-Passage führte. Zu meiner Überraschung war dies wahrscheinlich auch der schnellere Kurs.

Datumsgrenze

In der Nacht vom 27. zum 29. Juni passierte ich die politische Datumsgrenze. Auf den 28. Juni 2021 werde ich also mein Leben lang verzichten müssen. Bis zur geografischen Datumsgrenze, die gleichzeitig den Längengrad 180° West und Ost darstellt, ist es noch ein Stückchen. Das Wetter besserte sich zusehends, Hindernisse sind nicht in Sicht – eine gute Gelegenheit, fehlenden Schlaf nachzuholen.

Ein irrer Traum

Es geht bestimmt nicht nur mir so, dass Träume manchmal extrem real wirken und man beim Aufwachen einige Sekunden braucht, um ihn als solches zu erkennen. Diesen hier werde ich mein Lebtag nicht vergessen und möchte ihn gern mit Euch teilen:

Kurz vor Sonnenuntergang des 29. Juni erreichte ich Savu Savu. Zwei Marinas waren zu sehen. Beide hatten einen langen Holzsteg, an deren Enden sich jeweils ein Haus mit einer Veranda im amerikanischen Stil befand. Auf der ersten Veranda saßen Bon Scott von ACDC und Slowhand Eric Clapton gemütlich beieinander. Sie winkten mich heran.

Nach dem Anlegen tranken wir gemeinsam ein Bier, dann reichten sie mir eine dritte Gitarre und wir spielten zuerst Hells Bells in einer extremen Slo-Mo-Version. Dann verblüfften mich die Beiden mit ihrer Kenntnis von Silbermond und wir stimmten „Leichtes Gepäck“ an.

Später machten sich die beiden lustig über den andern Steg. Dort saß ein anderer Sänger mit rotem Stirnband und spielte Songs mit den dortigen Seglern. Es war Axl Rose von Guns N‘ Roses, der 2016 ebenfalls für ACDC gesungen hatte. Der Spott war freundschaftlich und nett, so wie die gesamte Atomspähre hier an diesem wunderschönen, idyllischen Ort.

Dann waren die 40 Minuten Intervallschlaf vorbei. Mein Timer riss mich aus dem Schlaf. Auch jetzt beim Schreiben des Blogs bin ich verblüfft, wie real er wirkte und wie genau er die Atmosphäre traf, die ich später in der Realität erleben durfte.

Die Ankunft

Bei meinem ersten Kaffee hing ich dem Traum noch etwas hinterher. Nach dem zweiten stand die Realität wieder im Fokus. Fünfzig Seemeilen sind noch zu schaffen. 10 Stunden blieben mir, um rechtzeitig zum bereits via Satellit organisierten Covid-Test anzukommen.

Der Wind ließ langsam nach. Ich holte alles aus den Segeln raus und nahm den Motor zur Unterstützung dazu, um konstant über 5 Knoten zu bleiben.

Im Vorfeld bekam ich die strikte Anweisung, nicht ohne Genehmigung per Funk in die Savu-Savu-Bucht hineinzufahren. Die Bucht ist jedoch riesig und ich dachte mir bereits, dass hier draußen keiner mit mir reden will. Also fackelte ich nicht lang und fuhr in die Bucht hinein.

Erst in der Nähe der Anlegestelle für Frachter und Fähren vermutete ich einen möglichen Funkkontakt zur Marine bzw. zur Marina und versuchte mein Glück. Willi von der Marina meldete sich umgehend und bat mich, langsam in die Bucht hineinzufahren. Auf dem Weg wurde ich von zwei Navy-Soldaten in Empfang genommen und zur Quarantäne-Bucht geleitet.

Dort öffneten zwei weitere Soldaten die schwimmende Kette. Hinter ihr befanden sich bereits zwei Katamarane in ihrer Quarantäne. Ich setzte meinen Anker in die Mitte der frisch ausgehobenen kleinen Bucht, fuhr rückwärts neben den zweiten Katamaran und übergab meine zwei Heckleinen an die Soldaten der Navi. Im Nu war ich fest, als hätten wir dieses Manöver täglich trainiert, dabei war es das erste Mal für mich und Aurelia. Allerdings entdeckte ich dabei eine weitere lose Schraube, die gerade noch so die Öse für das 2. Vorsegel hielt.

Für einen Covid19-Test, der hier Swab-Test genannt wird, war es mittlerweile zu spät. Mir war das völlig egal. Ich öffnete das letzte Bier an Bord und und ergab mich nach einem kurzen Gespräch mit meinen Nachbarn der übermächtigen Müdigkeit. Mit einer Mischung aus Stolz und Erleichterung verschwand ich in meiner Koje. Ohne Timer und ohne Alarme konnte ich endlich wieder einmal ausschlafen.

!!! I DID IT, YEAH !!!!