Captain's Log

Captain's Log

3.836 Seemeilen nach Lombok

Am 30. August machte ich mich gemeinsam mit meinem neuen Crew-Mitglied Jakub auf den Weg nach Lombok. Es ist weiterhin unklar, ob wir auf der Strecke einen Zwischenhalt einlegen dürfen. Ebenso haben wir noch keine Visa für Indonesien. Die Zyklonsaison-Uhr tickt jedoch unerbittlich weiter. Deshalb wird es Zeit aufzubrechen.

Letzte Vorbereitungen

Streckenplanung

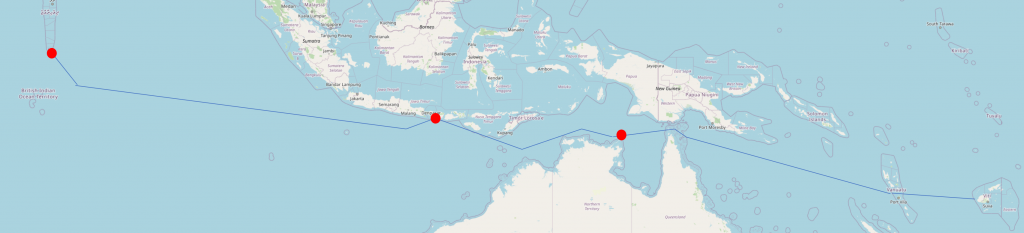

Vor uns liegen fast 4000 Seemeilen ohne Landgang. Sollte Indonesien innerhalb der 4 Wochen nicht öffnen und unsere Visum-Anträge nicht genehmigen, geht es direkt weiter zu den Malediven. Dann verlängert sie die Gesamtstrecke auf übre 6.500 sm. Im Unterschied zur ersten Pazifik-Überquerung von Costa Rica nach Nuku Hiva werden wir jedoch mehrere Länder und Inselgruppen passieren. Zu den wichtigsten Vorbereitungen zählt daher die Streckenplanung.

Pazifik

Als erstes passieren wir das etwa 500 sm entfernte Vanuatu. Die Anfrage zur Genehmigung einer Ankerpause blieb nach einer langen Liste von Rückfragen leider unbeantwortet. Daher suchte ich mir nur einen Notfall-Hafen heraus, den wir im Falle einer frühen Havarie anlaufen können. Das nächste Land sehen wir dann vermutlich erst weitere 1.500 Seemeilen später mit dem Erreichen des Great Barrier Reefs. Auf dem Weg dorthin passieren wir einige Inseln, die zu Papua Neuguinea gehören. Den für Weltumsegelungen praktischen Zwischenstopp in Port Moresby musste ich aus der Planung herausnehmen. Zum einen wurde auch hier nicht auf meine Anfrage reagiert, zum Anderen ist die Lage im Land recht unübersichtlich. Dennoch werden wir auf diesem Streckenabschnitt nie weiter als 300 Seemeilen vom Land entfernt sein.

Australien

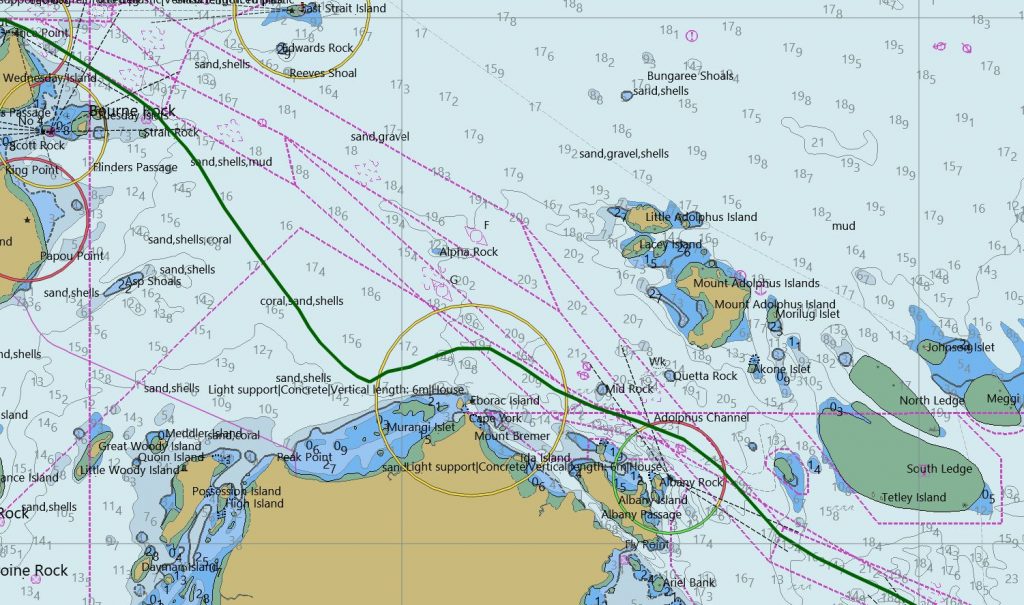

Für die Einfahrt ins Great Barrier Reef habe ich uns 4 Eingänge herausgesucht. Welchen wir davon letztendlich nutzen, hängt vom Wetter ab. Ideal wäre Rain Island Entrance. Er bietet die kürzeste Route. Von dort aus geht es in die Torres Strait, die nach meiner Definition den Pazifischen Ozean vom Indischen trennt. An der engsten Stelle, oberhalb von Thuresday Island erwartet uns dichter Schiffsverkehr auf engen Wasserstraßen, starke Strömungen von bis zu 8 Knoten und eine kappelige See, falls Wind und Strömung entgegengesetzte Richtungen haben. Wie schnell sich der Seegang ändern kann, habe ich bereits in Kauehi erfahren können.

Seit einigen Wochen schaue ich mir regelmäßig den Wetterbericht für diese 250 Seemeilen an. Dabei konnte ich eine wichtige Beobachtung machen. Die Tiefdruckgebiete, die zu mindestens im Beobachtungszeitraum im 14-Tages-Rythmus südlich von Australien an den Fidschi-Inseln vorbeizogen, haben einen starken Einfluss auf die Wettersituation in der Torres-Strait. An 8-10 Tagen herrscht an ihrem Eingang ein kräftiger Südost-Passat, der in Böen gern auch mal 30 Knoten erreicht. Er schiebt den Pazifik mit bis zu 4 Meter hohen Wellen in die Meerenge. In den verbleibenden 4 bis 6 Tagen sind Wind und Seegang moderat. Dieses Zeitfenster würde ich gern nutzen. Dafür nehme ich auch gern in Kauf, dass es auf dem Weg dorthin auch mal etwas windiger werden kann. Nach meiner Hochrechnung müssen wir dazu im Zeitraum 28.-30. August starten.

Indischer Ozean

Nach der Torres Strait geht es in der flachen Arafura See etwa 600 sm gen Westen. Hier bieten sich Cape Wessel als Erholungs- und Darwin als Notfallstopp an. Anschließend müssen wir uns entscheiden, ob wir für die stärkeren Winde südlich von Timor höhere Wellen in Kauf nehmen oder die verbleibenden 700 Seemeilen durch die Flores-See segeln. Dafür ist es jetzt noch zu früh.

Von Lombok geht es dann ein wenig zurück nach Süden, um einen stabilen SE-Passat zu erwischen, der sich dann Monsun nennt. Er soll uns möglichst weit nach Westen tragen. Südsüdwestlich der Chagos Inseln würden wir dann letzten 600 Seemeilen nach Norden zum südlichsten Einklarierungshafen der Malediven segeln. Doch vorerst hoffen wir auf einen längeren Aufenthalt in Indonesien.

Letzte Arbeiten an der Aurelia

Neben den üblichen Schiffs-, Sicherheits- und Manöver-Einweisungen auf der Aurelia gab es für Jakub und mich noch einige Wartungsarbeiten zu erledigen. So verbrachten wir ungeplant einen ganzen Tag damit, die nach sechs Jahren völlig verkalkten Abwasserschläuche zu reinigen. Dabei offenbarten sich erste Undichtigkeiten an der elektrischen Abwasserpumpe. Weitere Details dieses Albtraums möchte ich Euch an dieser Stelle ersparen.

Nach einem gründlichen Rundgang besorgte ich noch einige Ersatzmaterialien, die für die verbleibende Strecke bis Europa hilfreich sein könnten. Für mich ist es immer wieder eine Herausforderung: Wo fängt man an, wo hört man auf?

Aus der Erfahrung anderer Segler heraus stockte ich meine Ersatzteile mit Schläuchen, Schlauchschellen und Klebstoff auf. Für die ebenfalls undicht gewordene Handpumpe der Bug-Toilette kam mir unerwartet Martin von der Vava U zu Hilfe. Er brachte uns ein ungenutztes Reparaturset, dass er auf Grund seiner Umrüstung auf elektrische Toiletten nicht mehr benötigte.

Bei der letzten Reinigung der Aurelia vor der Abreise entdeckte ich ein etwas größeres Sandkorn, dass vermutlich seit Jahren den Verschluss für die Notpinne undicht gemacht hatte. Dieses winzige Detail sollte mir später großes Kopfzerbrechen bereiten.

Jakobs zweite Impfung

Jakob hatte immer noch keine zweite Covid19-Impfung. So gibt es keine Chance, in Indonesien einzureisen. Also schickte ich ihn mit dem Hinweis in die Spur, er solle dem Arzt erklären, dass sein Schiff ausläuft und er nur mitdarf, wenn die zweite Impfung vorliegt. Die Idee war gut, allerdings wollte der Arzt ein Dokument sehen. Das sollte ich hinbekommen. Ich erstellte eine professionell aussehende Crew-Liste, ergänzte sie um Abfahrtsort und Zeit und besorgte uns einen offiziell aussehenden Stempel. Im zweiten Anlauf klappte es. Die Erleichterung darüber war Jakub deutlich anzusehen.

Provisioning

Nach der obligatorischen Inventur der an Bord befindlichen Nahrungsmittel, die nach wie vor etwa 100 Tagesrationen umfasste, erstellten wir eine Einkaufsliste und begaben uns zum außergewöhnlich gut ausgestatteten Supermarkt am Rande der Sperrzone. Frische Früchte und Gemüse ließen wir uns von Farm Boy liefern, der sein Geschäft auf Grund der Situation in Denarau in einen Lieferdienst transformiert hatte.

Damit waren die Vorbereitungen abgeschlossen. Es kann losgehen.

Abreise

Covid-Test und Abschiedsburger

Der Tag der Abreise beginnt mit einer Fahrt zum Covid-Test. Für die Malediven wäre er gar nicht nötig. Da wir aber nicht genau wissen, wo wir zu welchem Regelwerk landen, kommen wir nicht umhin, mehrere hundert Euro hierfür auszugeben. Gleichzeitig ist damit auch das Ende der Fidschi-Zeit besiegelt. Mit dem Besuch des Arztes außerhalb der Blue-Lane-Zone verfällt unsere Genehmigung, uns frei zwischen den Inseln zu bewegen. Zurück in der Marina gönnten wir uns noch einen letzten Burger bei Sheetal. Dann war es soweit. Wir legten ab.

Die ersten Meilen

Zunächst setzten wir den Motor ein, um uns durch die Malolo Passage aus dem Riffgebiet zu bewegen. Unmittelbar dahinter setzten wir die Segel zunächst im zweiten Reff und freuten uns über erstaunliche 6-7 Knoten Fahrt. Hier half wohl auch die Strömung ein bisschen mit. Kurz danach verschwand die Sonne hinterm Horizont. Die aufleuchtenden Lichter der Fidschi-Insel wurden zusehends kleiner.

Vanuatu

Dank 5,5 kn Durchschnittsgeschwindigkeit ist die Reise nach Vanuatu schnell erzählt. Zunächst mussten wir uns an die Kälte der Nacht gewöhnen. Das offene Meer, gelegentlicher Regen und die Müdigkeit ließen uns schnell die warmen Sachen aus dem Schrank holen. Selbst das Ölzeug reichte nicht aus. Ich musste einen Freizeitanzug darunter tragen. Was soll das nur werden, wenn wir wieder in kühleren Gefilde segeln?

Eine Möve machte sich am ersten Tag zwischen Windex und Windsensor breit. Ich hatte die Befürchtung, dass sie etwas beschädigen könnte, konnte sie aber auch nicht vertreiben.

Nach den vielen kleinen Mängeln, die ich auf der ersten und zweiten Pazifikpassage entdeckte, entschied ich mich diese Mal für das 4-Augen-Prinzip. Morgens drehte ich eine Kontrollrunde, Abends war Jakub an der Reihe. So entdeckten wir in den ersten Tagen, lockere Schrauben am Traveler, dem Furler-Käfig der Genua und an der Windfahne. Eine weitere Schraube hatte sich aus dem Stopper verabschiedet, der die Mastrutscher daran hindert, aus dem Mast herauszufallen. Jakub fand sie jedoch auf dem Deck und brachte sie wieder in Position.

Der böige Wind aus Süden bescherte uns nicht nur ein Rekord-Etmal von 154 sm. Er drückte uns auch etwas mehr nach Norden als anfangs geplant. So passierten wir die Inselgruppe nördlich von Efate. Das Wetter wurde immer besser. Die Solaranlage versorgte uns mit reichlich Strom. Der Autopilot und die Bordinstrumente konnten problemlos versorgt werden. Darüber hinaus reichte es auch für exzessives Kochen sowie für die Aufbereitung von Trinkwasser.

Schon am frühen Morgen des 3. September erreichten wir Vanuatu. So konnten wir die Inseln in bei Tageslicht passieren. Im ihrem Windschatten mussten wir erstmals seit Fidschi den Motor einschalten. Nach nur zwei Stunden kehrte der Wind zurück.

Die letzten 1500 Meilen im offenen Pazifik

Der nächste Abschnitt mit einer Länge von 1500 Seemeilen hatte einige Überraschungen für uns parat.

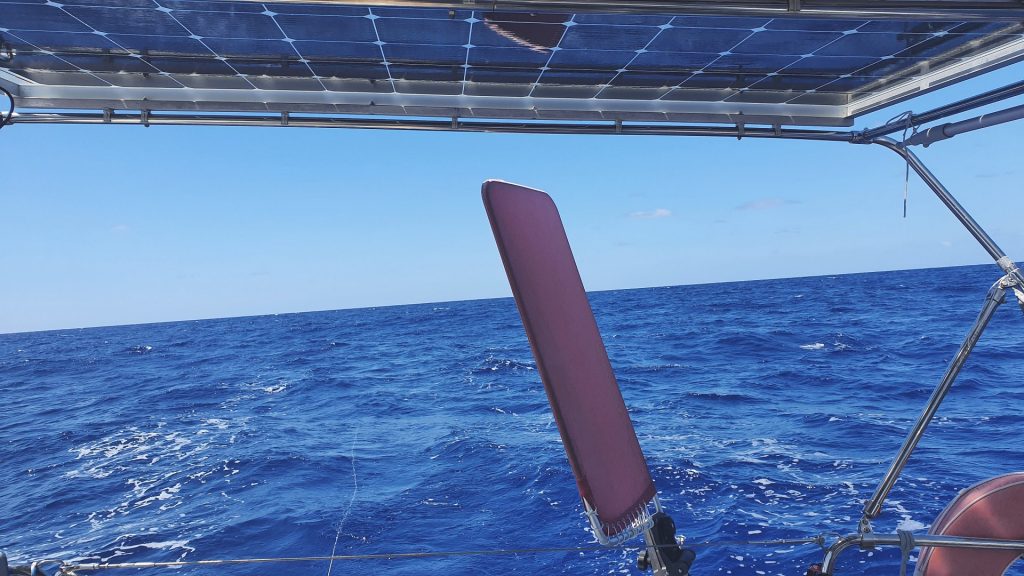

Zunächst ging es bei moderaten Winden und Sonnenschein mit durchschnittlich 5 kn voran. Jakub fand einen treffenden Begriff dafür: „Champagnersegeln“

In diesen Tagen setzten wir ausschließlich die Windfahne ein. Ohne hydraulischen Autopilot sparten wir mehr als 1 kWh pro Tag ein, die wir in die Erzeugung von Frischwasser investierten, bis der Tank randvoll war. Mit der immer noch überschüssigen Energie heizten wir unseren Warmwasserboiler und konnten so die eine oder andere warme Dusche genießen. Die freie Zeit nutzten wir für die Entfernung des Salzes von den Blöcken und dem Abdichten der immer noch undichten Abwasserpumpe.

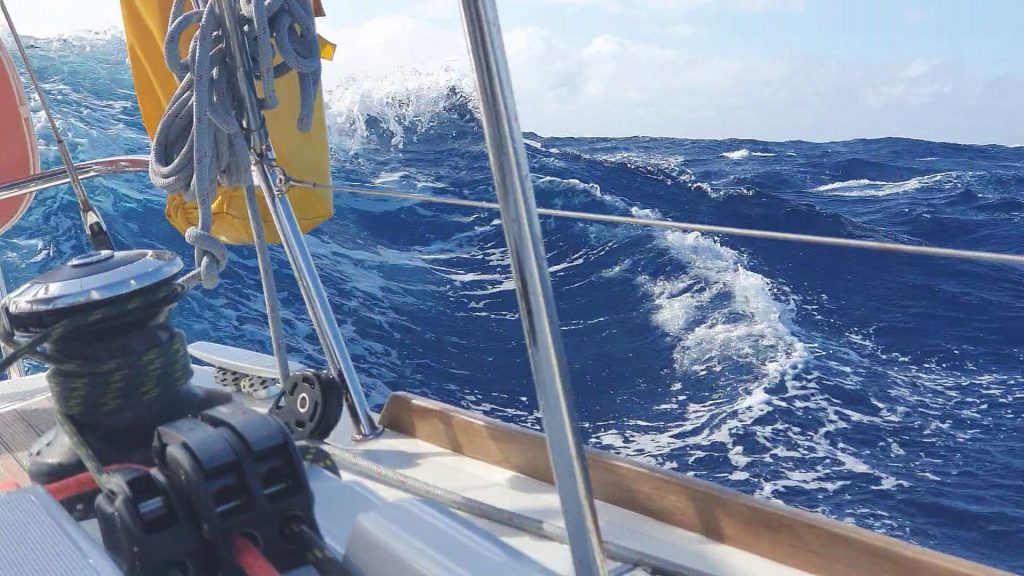

Bald hatte die Ruhe ein Ende. Der Wetterbericht sagte Böen bis 38 Knoten voraus. Also bereiteten wir uns am 7. September auf den stürmischen Wind vor. Dinghy-Motor, Code 0 und weitere nicht notwendige Dinge wurden aus Cockpit und Vorschiff verbannt. Sie verschwanden in der leerstehenden Kajüte. Außerdem brachten wir die Trossen am Heck so in Stellung, dass wir sie leicht ausbringen konnten.

Als ich den hydraulischen Autopiloten wieder in Betrieb nahm, quittierte er es mit leichtem Ächzen. Auch das Ruder fing an zu knarzen.

Per Handsteuerung offenbarte sich ein möglicherweise kritisches Problem. Es lies sich nur schwer bewegen. Die Reparaturmöglichkeiten auf See sind hierfür arg begrenzt. Das untere Lager lässt sich nur durch den Ausbau des Ruders erreichen. Für das obere gibt es eine kleine Serviceluke nahe der Badeplattform.

Eine ausführliche Suche offenbarte gleich mehrere Probleme:

- Der Hydraulikzylinder hat sich wieder verdreht. Das Hydrauliköl drohte auszulaufen. Ich erneuerte die Arretierung mit Panzertape und Kabelbindern.

- Der Bolzen zur Verbindung des Autopiloten mit dem Quadranten war erneut locker. Die selbstsichernde Mutter scheint jedoch eine stabile Position auf dem Gewinde gefunden zu haben. Hier ändere ich erst einmal nichts.

- Am oberen Ruderlager waren Salzablagerungen zu erkennen. Wie eingangs erwähnt, hatte ich bei der letzten Reinigung ein Sandkorn entfernt. Dadurch floss kein Wasser mehr in den Zugang für die Notpinne. Das Salz am oberen Lager war daher auskristallisiert. Ist das die Ursache für das schwergängige Ruder? Das wäre ein lösbares Problem, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Die Reinigung gestaltete sich schwierig und brachte zunächst keinen Erfolg.

Ich muss zugeben, dass mich die drei Probleme in ihrer Summe unruhig machten. Bemüht, das nicht auf Jakub zu übertragen, erklärte ich jeden Schritt und jede Überlegung mit der bestmöglichen Ruhe und Sachlichkeit. Der Wind hatte mittlerweile zugenommen. Wir bargen und verpackten das Hauptsegel. Die Genua refften wir soweit, dass nur noch wenige Quadratmeter für Vortrieb sorgten. Da nun auch die Vögel Schutz auf der Aurelia suchten, kann das schlechte Wetter nicht mehr weit sein.

Die nächsten 48 Stunden segelten wir bei bis zu 36 kn Wind durch die raue, bis zu 4 Meter hohe See. Hin und wieder besserte sich das Knarzen, wurde in Summe jedoch stärker. Der Autopilot ächzte unter der Last und quittierte die Situation mit deutlich höherem Energieverbrauch. Um ihn zu entlasten, setzte zusätzlich die Windfahne ein. Auch die Trossen brachten wir aus, verlängerten sie sogar auf Grund der längeren Wellen um weitere 9 Meter.

Am Nachmittag des 9. September unternahm ich einen verzweifelten Versuch, das Problem zu lösen. Ich öffnete den Verschluss für die Notpinnte und goss einen halben Liter Wasser hinein. Ein Anspringen der Bilgenpumpe nahm ich gern in Kauf. Wenige Minuten später war das Knarzen verschwunden.

Routinemäßig warf ich einen Blick auf die Windfahne und erstarrte vor Schreck. Die untere Verbindung wurde nur noch von einer Schraube gehalten und drohte, jeden Moment abzureißen. Die zweite war durch den Druck der Wellen abgerissen worden. Ich rief Jakub an Deck. Gemeinsam ließen wir trotz des Seegangs die Badeplattform herunter, demontierten das Ruder der Windfahne und ersetzten die abgerissene Schraube durch eine aus der oberen Verbindung. Schließlich konnten wir das 11mm große Loch knapp über der Wasserlinie nicht offen lassen. Mit den Resten der unteren Schraube bastelte ich eine Verschraubung für das neu entstandene Loch.

Nach mehreren Stunden angestrengter Arbeit, in der sich auch Jakobs Schwimmweste ungeplant öffnete, war die Aurelia wieder dicht und die Windfahne ausreichend befestigt. Das Knarzen des Ruders ist weg. War es vielleicht die Windfahne gewesen?

Die Antwort kam am folgenden Morgen. Das Knarzen kehrte zurück. Ich goss erneut einen halben Liter Wasser über das obere Ruderlager. Das Knarzen verschwand erneut. Das Ruder lässt sich zwar schwerer als üblich, dennoch ausreichend leicht bewegen. Damit haben wir eine vorübergehende Lösung für dieses Problem. Für mich bleibt die Frage offen, ob dieses bisschen Salz so große Schwierigkeiten hervorrufen kann. Ich bin nach wie vor skeptisch, ob nicht doch das untere, in Curacao reparierte Ruderlager z.B. durch fehlendes Fett die primäre Ursache darstellt. Das werden wir jedoch frühestens feststellen, wenn wir die Aurelia aus dem Wasser holen. Bis dahin bleibt nur die Wasser-Lösung.

Das Wetter besserte sich zusehends. Der Seegang nahm langsam aber stetig ab. Nach drei Tagen recht großer Anspannung konnte ich nun endlich etwas verschnaufen.

Auf den verbleibenden 500 Seemeilen bis Australien setzten wir bei bis zu 16 kn Wind wieder häufiger das Code 0 ein. Ihr Fall zeigte erstaunlich wenig Verschleiß und musste noch nicht gekürzt werden. Allerdings löste sich die Verbindung des Segels zum Furler. Dadurch rutschte es etwa 40 cm nach oben und legte sich langsam in Falten. 200 Seemeilen vor dem Great Barrier Reef bargen wir es erneut und segelten hauptsächlich mit der Genua dem neuen Abschnitt entgegen.

Kurz vor dem Riff entdeckte ich ein Segelboot auf dem Monitor. Es war die 16 Meter lange Estron von Oscar de Schätzen. Ihn habe ich des Öfteren in der Fidschi-WhatsApp-Gruppe getroffen, bin ihm aber nie persönlich begegnet. Die Estron ist vier Meter länger als die Aurelia. Dadurch kann sie deutlich schneller segeln. Sie wird uns also nicht lange begleiten. Daher war die Freude groß, als wir mit ihm Funkkontakt aufnehmen konnten. Sie war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Sende-Sekunden verabschiedete die für sein Funkgerät zuständige Sicherung. Also wechselten wir auf InReach und tauschten uns über Kurznachrichten aus.

Die Abwasserpumpe leckte nach dem Einsatz des Klebers deutlich weniger aber immer noch zu viel. Als letzten Versuch umgab ich die schwer erreichbaren Verbindungsstellen mit einer üppigen Portion Silikon. Scheinbar mit Erfolg.

Die 2. Zeitumstellung und das Austauschen der Pazifik-Karte gegen die australische waren zwei wohltuende Meilensteine nach den anstrengenden Tagen.

Great Barrier Reef

Am Abend des 14. September waren wir nur noch ca. 40 Seemeilen vom Raine Island Entrance entfernt. Der Seegang wies nur noch moderate 2 Meter auf. Die Hochrechnung der Tide ergab, dass wir während meiner Schicht recht genau zum nächtlichen Hochwasser den Eingang passieren werden. Perfekt! So habe ich mir dass vorgestellt und ausgerechnet. Ohne die geringsten Probleme durch Strömung oder Seegang passierten wir den Eingang bei Nacht. Allerdings war auch am nächsten Morgen von Land keine Spur. Alle in der Karte eingezeichneten, teilweise trocken fallende Flächen lagen unter Wasser.

Nicht ganz überraschend wurden wir von einem Flugzeug der Australischen Border Force (ABF) begrüßt. Ich hatte es erwartet, allerdings nicht so. Ohne irgendein wahrnehmbares Geräusch war er mit nahezu im Leerlauf befindlichen Propellern vom Bug her auf die Aurelia herabgesunken. Erst im letzten Moment war ein leises Motorengeräusch zu hören. Dicht über dem Mast drehte es die Motoren hoch. Das Flugzeug verschwand nach wenigen Sekunden auf sechs Uhr. Nach einigen weiteren Sekunden meldete sich das Flugzeug mit einer glasklaren Ansage über Funk: „An das weiße Segelschiff, welches gerade von einem Flugzeug der ABF überflogen wurde.“ Nachdem ich mich gemeldet hatte, wechselten wir auf einen anderen Kanal und ich beantwortete ihre Fragen. Wenig später war das freundliche Gespräch beendet. Der Vorgang wiederholte sich in den nächsten Tagen noch drei Mal, 2x ohne weitern Funkkontakt.

Erstaunlich zügig ging es nun Richtung Nordnordwest. Die Wassertiefe schwankte zwischen 15 und 30 Metern. Am Heck zeigten sich mehrere Putzerfische. Jakub konnte sogar einen Hai sichten. Gegen Abend erreichten wir den Adolphus-Kanal. Wenn wir uns sputen, erreichen wir die Stelle mit den größten Strömungsrisiken ebenfalls zum idealen Zeitpunkt – dem nächtlichen Hochwasser.

Der Wind frischte jedoch auf. Wir zischten mit 7 bis 9 Knoten durch den Adolphus-Kanal. Doppelt so schnell wie geplant. Daher suchte ich hinter dem Cape York Deckung und lies uns für eine Stunde im Windschatten des Kap treiben. Jakob übernahm das Ruder. Ich konnte ein wenig schlummern. An richtigen Schlaf war in diesen aufregenden Stunden nicht zu denken.

Torres Strait

Gegen 2:00 Uhr morgens befanden wir kurz vor dem Eingang des Prince of Wales Kanals. Mit ausreichend Abstand zu einigen Felsen begaben wir uns zurück in die Wasserstraße. Leider war ich nicht der einzige, der auf den perfekten Moment gewartet hatte. Gleich drei Schiffe mit ca. 300 Meter Länge wollten ihn zeitgleich passieren. Nach einigem Funkverkehr war jedem klar, welche Position die anderen Schiffe einnehmen. Dann ging es für uns in den Kanal. Ich hielt mich zunächst soweit westlich wie möglich, damit uns der von Süden kommende Tanker auf unserer Steuerbordseite überholen konnte. Kurz nach dem Passieren des östlich hereinkommenden Frachters fuhr ich in den Prince Of Wales Kanal ein und fuhr so dicht an die nördlichen Seite, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte den 8 Meter hohen Mast des dortigen Leuchtfeuers mit der Hand berühren.

Tatsächlich wahrten wir immer noch 90 Meter Abstand. Schließlich passierte uns der aus Westen entgegenkommende Tanker ohne Probleme. Exakt zur Hochwasserzeit passierten wir die engste Stelle. Wir sind durch! Der Rest ist „nur“ noch Segeln auf engem Raum. Jakob hatte mich die ganze Zeit mit dem Fernglas unterstützt und mittels Peilung geprüft, ob wir mit einem der Seezeichen oder Schiffe auf Kollisionskurs waren. Ich bin froh, dass ich hier nicht alleine durch musste. Das hätte ich mir wohl nur bei Tage zugetraut.

Erschöpft und froh über die gelungenen letzten 48 Stunden verschwand ich in meiner Koje. Ich war so müde, dass ich sogar vergaß, dass ich auf See im Salon schlafe.

Erst gegen Ende des Folgetages wurde mir bewusst, dass wir alle Manöver ausschließlich unter Segeln absolviert hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies die von der Planung bis zur Umsetzung die besten Manöver waren, die ich seit Beginn meiner Segelei zustande gebracht habe. Natürlich auch dank Jakub, der mich dabei hervorragend unterstützt hat.

Arafura See

Nonstop Richtung Lombok

Bereits im Morgengrauen des 16. September passierten wir den Ausgang der Gannet Passage. Booby Island ist das Einzige, was wir bei Tageslist von Australien zu sehen bekommen haben.

Immer noch glücklich über die erfolgreiche Passage des Great Barrier Reefs und der Torres Strait überlegten wir uns, ob wir den vorgesehenen Ankerplatz in Cape Wessel anlaufen oder nonstop nach Lombok segeln sollten. Da der frisch abgeholte Wetterbericht eine großflächige und lang anhaltende Flaute vorhersagte, fiel die Entscheidung leicht. Es geht direkt weiter nach Lombok.

Wir schlugen einen deutlich nördlicheren Kurs ein und übersahen dabei die Merkara-Untiefe. Die etwa einen Kilometer breite Stelle überquerten wir nahezu mittig. Glücklicherweise war sie mit 6 Metern ausreichend tief. Vermutlich wäre sie mir sonst eher aufgefallen. Entdeckt habe ich sie jedoch erst nach der Ankunft in Lombok.

Die Arafura-See ist im Osten nur etwa 50 Meter tief. Bis zum Horizont schimmert das Meer daher Türkis. Ein Anblick, den ich vorher so noch nicht gesehen habe. Lediglich in Curacao war dieses Türkis – allerdings nur in den Buchten – zu sehen.

In den nächsten Tagen blies der Wind mit 16 bis 20 Knoten in fast idealer Stärke und Richtung. Lediglich am ersten und zweiten Tag gab es Böen bis zu 27 Knoten. Die Aurelia honorierte dies mit einer tagelangen Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 6 Knoten.

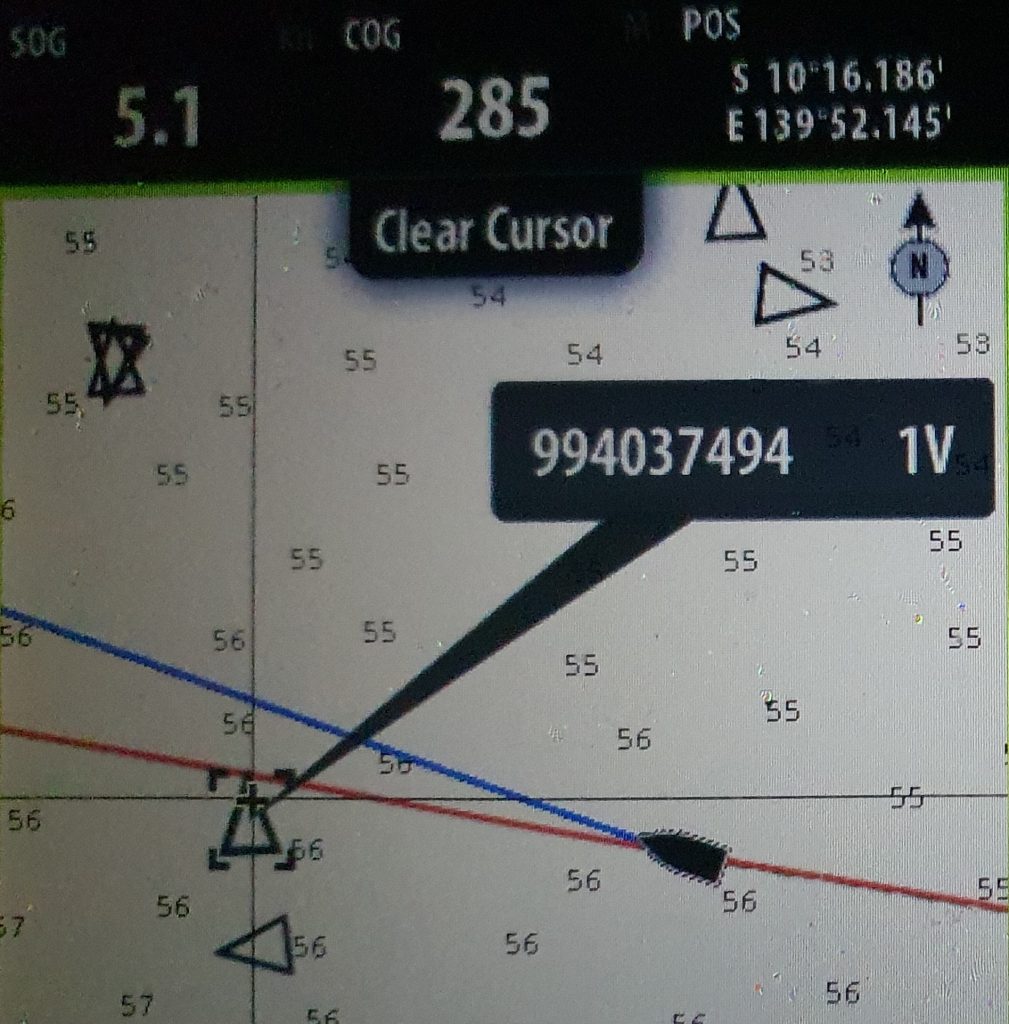

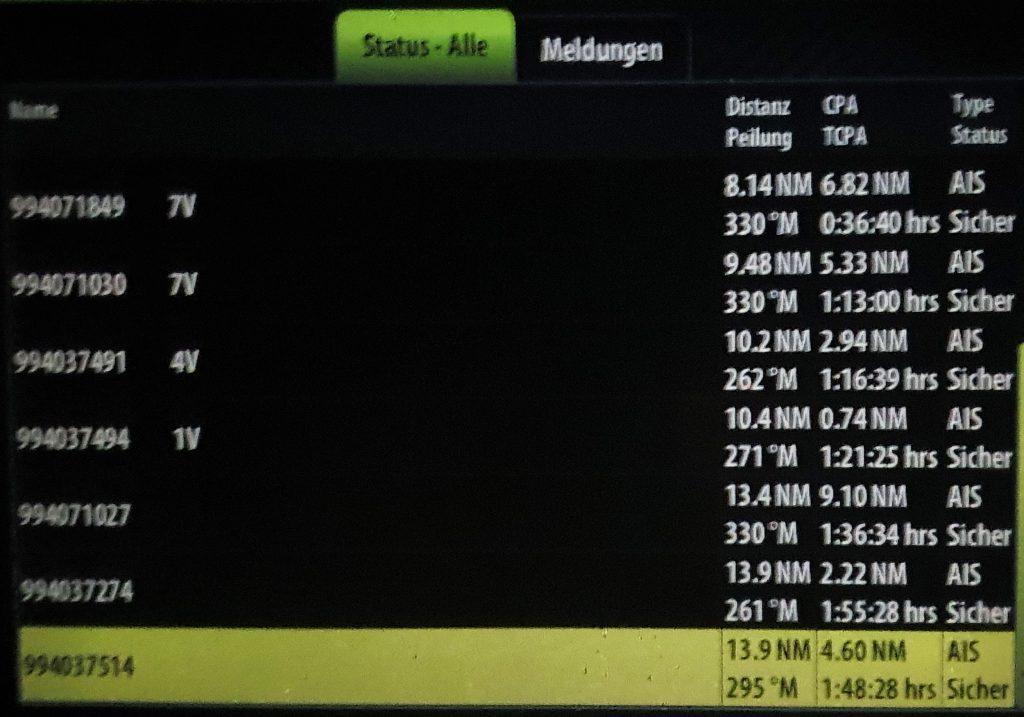

Illegales Treibnetz?

Gleich in der ersten Nacht hatten wir eine ungewöhnliche Begegnung. Mitten in meiner Nachtschicht tauchten plötzlich zahlreiche AIS-Signale auf. Sie waren nicht als Boje sondern als Schiffe gekennzeichnet, wechselten aber häufig ihre Richtung. Auch die Schiffsnamen änderten sich. In ihnen waren Spannungs- und Füllstandsinformationen hineinkodiert worden. Ich versuchte vergeblich, Funkkontakt aufzunehmen. Da die Signale aus allen Richtungen kamen und kein Muster erkennen ließen, konnte ich keine sinnvolle Entscheidung für eine Kursäderung fällen.

Im Morgengrauen passierte es dann: Wenige Meter vor der Aurelia tauchte kurz unter der Wasseroberfläche ein Fischernetz auf. Keines, wie man es von der Küste her kennt. Die obere Leine war mindestens Daumendick. Aller 30 cm war sie mit einem fluoreszierenden Schwimmkörper versehen. Zum Ausweichen war es viel zu spät. Es blieb gerade noch Zeit einen rechten Winkel zum Netz anzustreben, da spürte ich auch schon eine Verzögerung. Wir hatten mit dem Kiel Kontakt zu diesem äußerst stabilen Netz. Langsam rollte es tiefer und schnellte nach hinten, nachdem es die Unterkante des Kiels passiert hatte.

Aurelias Kiel reicht tiefer als das Ruder und viel tiefer als der Propeller. Daher scheint es keinen Schaden gegeben zu haben. Mit einem Katamaran ohne Kiel hätte ich jetzt ein großes Problem. Ein aus dem Rumpf herausgebrochenes Ruderlager kann dort schnell zum Sinken des Schiffes führen.

Wahrscheinlich befinden wir uns nun innerhalb eines gigantischen Treibnetzes unbekannter Herkunft. Eine Stunde später wiederholte sich der Vorgang. Wir sind dem Netz offensichtlich wieder entschlüpft.

Auch wenn mich diese Art der Fischerei nicht selbst betreffen würde, fände ich sie abartig und naturverachtend. Ohne klare Kennzeichnung und Funkkontakt stellt sie außerdem eine ernste Gefahr für die Schifffahrt dar. Sogar als Informatiker stehen mir die Haare zu Berge, wenn dynamische Geräteattribute wie Spannung und Füllstand in statische Felder mit einer ganz anderen Bedeutung hineinkodiert werden.

Es war die dritte Nacht in Folge, in der ich kaum geschlafen habe. Am 17. September, Jakubs Geburtstag, reichte meine Energie daher gerade noch aus, ein paar Geburtstagsplinze zu backen. Die ersten zwei für ihn, die anderen beiden verschwanden dank einer unerwarteten seitlichen Welle ungebacken im Abfluss des Abwaschbecken.

In den nächsten Tagen ging es zügig und ohne weitere Probleme weiter. Lediglich die Grundplatte für die Blöcke rund um den Mast fing an zu knarzen. Eine Überprüfung der Verschraubung zum Deck zeigte keine Fehler. Auch hier brachte ein Eimer Wasser die Lösung. Auskristallisiertes Salz zwischen der Grundplatte und dem GFK des Decks hatte das Geräusch erzeugt.

Angeln

Während unserer Fahrt durch die Arafura-See brachten wir unsere Angeln aus, sobald die Trossen nicht im Einsatz waren. Am 19. September hatten einen Schwarzflossenthunfisch an der Angel. Lustigerweise schlug die Backbord-Angel an während der Fisch an der Steuerbord-Leine hing. Schnell war er an Bord. Jakob nahm ihn aus und verwandelte ihn in zwei äußerst leckere Malzeiten.

Einige Tage später gelang uns fast um die gleiche Zeit ein weiterer Fang. Diesmal war es ein Echter Bonito, auch Skipjack genannt. Er hatte in etwa das gleiche Gewicht und sorgte somit für zwei weitere Malzeiten.

Timor- oder Flores-See?

Nach der unheimlichen Begegnung mit dem Treibnetz war ich froh, dass es zunächst einmal wieder durch die australische Wirtschaftszone ging. Das Risiko, auf illegale Fischer zu treffen, ist hier deutlich geringer. Erneut besuchte uns ein Flugzeugt der ABF. Zweimal flog es tief über uns hinweg. Ein erneuter Funkkontakt verlief deutlich zügiger. Man hatte uns bereits auf der Liste.

In der Nacht zum 21. September kamen wir der ersten indonesischen Insel Yamdena ziemlich nah. Jakob hatte sich in seiner Schicht auf Grund des auffrischenden Windes recht weit an sie herandrücken lassen. In meiner Schicht frischte er weiter auf, so dass ich einige Mühe hatte, ohne nächtliche Änderung des Setups in internationalen Gewässern zu bleiben. Schließlich gelang es mir, bei durchschnittlich 7 Knoten Fahrt etwa 15 Seemeilen südlich der Insel zu bleiben.

Passend zur Rauschefahrt bescherte uns die Sonne einen außergewöhnlichen Aufgang.

Am folgenden Tag mussten wir uns entscheiden: Segeln wir nach Norden in die gut geschützte Flores-See oder machen wir einen südlichen Bogen um Timor und steuern Lombok vom unten an? Laut Wetterbericht erwarten wir in beiden Gebieten schwache Winde. In der Flores Sea jedoch deutlich später. Eventuell befinden wir uns dann schon in Motorreichweite zu Lombok. Daher entschied ich mich für diese Route. Sie führt außerdem dichter an Land vorbei. Im Falle einer Verschlimmerung unserer Ruderprobleme ist dies auch der sicherere Weg.

Flores-See

Schon 24 Stunden später fanden wir uns in der Flores-Sea wieder. Wind, Strömung und Seegang hatten uns während der Einfahrt uns ein gutes Etmal von 140 sm beschert. Nun passierten wir eine Insel nach der anderen. Tagsüber fast allein auf der See trafen wir Nachts auf zahlreiche Fischerboote. Die meisten von ihnen hatten ein AIS und trugen eine korrekte Lichterführung. Leider nicht alle.

Mit dem Notruf- und Anrufkanal 16 haben sie wenig Berührungsängste. Es wurde intensiv gefunkt, manchmal auch gesungen. Hin und wieder klangen die Stimmen etwas lallend, aber da ich mit der Sprache nicht vertraut bin, will ich hier keinen übermäßigen Alkoholkonsum unterstellen.

Auch einige Frachter und Tanker auf dem Weg von oder nach Singapur wählten diesen Weg. Einer von ihnen quittierte das Geschnatter mit „Wenn Ihr den Notruf-Kanal weiterhin missbrauchen wollt, sucht Euch einen anderen Planeten“. Das brachte für einige Zeit Ruhe.

Piratenwarnung

Zu einem der Tanker nahm ich Funkkontakt auf. Ich wollte die Funktion meines AIS erneut prüfen. Das war jedoch eher eine Ausrede. In Wahrheit freute ich mich über den Kontakt zur Außenwelt. Nachdem er meine Sichtbarkeit bestätigt hatte, tauschten wir uns noch kurz auf einem anderen Kanal über unsere Ziele aus. Der Funker warnte mich vor Piraten. Auf meine Bitte zur Präzisierung antwortete er, sie seien überall. Die Sorge ist zwar eine nicht gänzlich unbegründet, aber nach meiner letzten Recherche übertrieben. Sie blieb dennoch nicht ohne Wirkung. Ein Gefühl der Verunsicherung breitete sich in mir aus. Mein gegenüber merkte gerade noch rechtzeitig, was er angerichtet hat. Er drehte die Unterhaltung in eine spaßigere Richtung und fragte mich, ob wir die Piraten sind. Am Ende beruhigte er mich noch mit hervorragenden Wetteraussichten. Zur Sicherheit werde ich mir den neusten Stand zur Piraterie durchlesen, sobald ich in Lombok bin.

Flaute

Am Morgen des 25. September erwischte und die erste Flaute. Bis Lombok sind es noch über 500 Seemeilen. Zu weit, um unser Ziel mit dem Motor zu erreichen. Im Großen und Ganzen war unsere Rechnung jedoch aufgegangen. Wir hatten uns mit der Flores-See für die richtige Route entschieden.

Mit häufigem Wechsel zwischen Segel- und Motorbetrieb kämpften wir uns nach Westen vor. Am 29. September entdeckte ich um 10:30 Uhr das erste Mal das Land von Lombok. Der 3700 Meter hohe Vulkan Rinjani zeigte sich mit seiner Spitze über den Wolken. Das ist erstaunlich, sind es doch noch 100 Seemeilen bis zum Ziel.

Nach über 4 Wochen auf See stieg unsere Vorfreude auf die Ankunft stündlich an. Noch müssen wir uns jedoch auf die Fahrt konzentrieren. Nicht jedes Schiff verfügt über AIS. Die kleineren sind hin und wieder auch nachts ohne Licht unterwegs. Außerdem nimmt der Müll und das Treibgut im Meer ständig zu.

Neue Motorprobleme?

Vor der ersten Nacht, in der wir auf Grund der Flaute motoren mussten, warf ich einen routinemäßigen Blick in den Motorraum. Unter ihm war wie immer alles trocken und sauber. Doch eine einsame Mutter rollte in der Motorbilge vor sich hin. Unwichtige Muttern an einem Motor sind recht unwahrscheinlich. Daher überwand ich meine Müdigkeit und ging auf die Suche. Etwa eine Stunde später fand ich die Schraube, an der sie fehlte. Sie war bereits so weit verrutscht, dass man sie kaum noch erkennen konnte. Sie fixiert die Spannvorrichtung für den Keilriemen. Fällt sie heraus, würde der nächste Keilriemen zerbersten. Das wäre mit Sicherheit innerhalb der nächsten Stunden passiert. Also: Motor aus, Keilriemen lockern, Arretierungsmutter anbringen, Keilriemen spannen, Motor ein. Darin habe ich mittlerweile Routine. Wenig später stampften wir wieder Richtung Lombok.

Wale

Gegen Mittag – Jakob stand gerade in der Pantry – entdeckte ich auf Backbord zwei Wasserfontänen. Das müssen Wale sein. Ich rief ununterbrochen „Wale, Wale!“ bis Jakub an Deck war. Dann zückten wir unsere Kameras und dokumentierten das seltene und beeindruckende Schauspiel. Gern hätte ich sie etwas näher beobachtet. Andererseits bin ich nach all den Berichten über Ruderbeschädigungen durch Killerwale froh, dass sie einen beruhigenden Sicherheitsabstand wahrten.

Ihre Länge schätze ich auf 10 bis 15 Meter. Anhand der Rückenflosse vermuten wir, dass es sich um zwei Pottwale handelte.

Endspurt entlang der Straße von Lombok

Am Nachmittag stimmte ich uns darauf ein, dass die nächsten 24 Stunden noch einmal anstrengend werden können. Laut Wetterbericht erwarten uns nördlich der Lombok-Straße Böen aus Süd mit bis zu 25 Knoten. Da wir zunächst Südwestlich und dann direkt nach Süden segeln, bedeutet das anstrengendes Kreuzen auf den letzten 50 Meilen. Hinzu kommen dichter Schiffsverkehr, gegen den Wind laufende Strömungen und Untiefen.

Die Realität sah jedoch viel besser aus. Wir motorten die ganze Nacht mit wenig Wind. Auf dem Plotter zeigten sich immer mehr Frachter und Tanker. Wie an einer Perlenschnur zogen sie ihre Bahn durch die Lombok-Straße. Erst im Morgengrauen frischte der Wind auf. Wir setzten die Segel und kreuzten zwischen Land und Wasserstraße unserem Ziel entgegen.

Ein Wendewinkel von deutlich unter 90° zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht. Das ist einer hervorragender Wert und verkürzt die Reststrecke erheblich. Das wir dies trotz des 1. Reffs erreichten, würde ich gern meinen Segelkünsten zuschreiben. In Wahrheit liegt es aber an der nördlichen Strömung. So kann ich mir immerhin ein Navigations-Bienchen an’s Revert heften.

Mit der höher steigenden Sonne tauchten immer häufiger kleine Segelboote auf. Die typischen indonesischen Auslegerboote sehen aus der Ferne aus wie große Spinnen. Erst bei näherer Betrachtung erkennt man die Ausleger. Die meisten der „Jukung“ genannten Boote waren mit Krebsscherensegel unterwegs. Der Rest nutzte entweder moderne Außenborder oder knatternde Einzylinder mit außen liegender Propellerwelle.

In Summe waren es über 50 dieser Boote, die unseren Kurs kreuzten. Die meiste Zeit stand ich am Steuer während Jakub fast ununterbrochen mit dem Fernglas Ausschau hielt, ob wir zu einem der Boote eine stehende Peilung haben und damit auf Kollisionskurs sind. Mehrere Male musste ich ausweichen und die eine oder andere zusätzliche Wende einlegen. Auch wenn wir nach der langen Tour ein wenig erschöpft waren, dieser Endspurt hat mir viel Spaß bereitet.

Ankunft

Drei Meilen vor der Marina bargen wir die Segel, schlossen das Lazybag und bereiten uns auf das Anlegen an der Mooringboje vor. Ein letztes Mal mussten wir vorsichtig sein. Zwischen den schwer erkennbaren blauen Bojen der Fischernetze und den immer noch zahlreichen Jukungs blieb wenig Platz für die Aurelia. Schließlich entdeckten wir die Ohana und Sherleys Speedwell of Hong. Beide lagen vor der Marina Del Ray. Wir fuhren dicht an ihnen vorbei und begrüßten die Crews.

Um 13:30 Uhr machten wir nach 3.836 Seemeilen, 4 Wochen, 3 Tagen und 4 Stunden an einer freien Boje fest. Mehr erleichtert als erschöpft gönnten wir uns einen ersten Anleger-Cocktail.